この記事について

この記事は、『仙台に行ってみました』です。

GWということで、最初はもっと遠くに行ってみようかなーとか思っていたのですが。

突然クーラーがぶっ壊れてしまいまして。

予算の都合で、またしても行ける所まで行ってみよう、みたいな感じの安旅行でたどり着いたのが仙台でした。

結論から言うと、多分、2度は行かないところの気がします。

伊達政宗関係

伊達政宗は、徳川側について戦国時代を生き残った戦国武将で、仙台藩の初代藩主ですね。

伊達政宗関係は、青葉城址と、瑞鳳殿とに行きました。

青葉城址は、仙台観光だと有名な伊達政宗の像がある城の跡ですね。

遺構的にはマジで石垣しか残っておらず、かなりのがっかりスポットになっています。

どうも、二次大戦時の空襲で全て燃えてしまったようですね。

せめて天守だけでも再現して、歴史資料館みたいにすれば、全然見ごたえのある場所になると思うのですが。

場所は、小高い丘の上にあり、一応仙台の街が一望できます。

ただ、これまた仙台駅からはかなりの距離があり、ちょうど駅辺りは見えない感じで、ちょっと残念でした。

なお、訪問当時は、地震のせいでバスが上まで行けなくなっており、臨時のマイクロバスが出ていました。

人が多いとかなり待ちます。

なお、仙台駅周辺は、るーぷる仙台という周遊バスが出ているのですが、ちょっと気を付けた方が良いです。

このバスは、デコレーション重視のせいか乗車人数がかなり少ない上に、先払いのため、短期間で乗り降りするとかなり高くつきます。

うちが利用した時も、バス停にのも凄い数の人が並んでおり、大変なことになっていました。

とりあえず、青葉城址については、地下鉄の国際センター駅からも行けるので、そちらを利用しても良いと思います。

瑞鳳殿は、伊達家の伊達政宗辺りの霊廟ですね。

霊廟には、蝋や水銀で保存を試みられた遺体が安置されていたようですね。

ちょっとピラミット感があります。

ただ、こちらも二次大戦の空襲ですべて燃えてしまったらしく、戦後に作り直されたようです。

そのせいか、かなり豪華な感じの霊廟になっていました。

まあ、上でちょっと書いたのですが、伊達氏関係の観光地は、一度全部燃えてしまったので、かなり残念な感じになっています。

この辺が、多分がっかり系観光地の感想になる最大の理由の気がします。

なるべく古いものが、多少ボロボロでもそのまま残ってる感じの観光地が好きですね。

秋保温泉

秋保温泉は、仙台からかなり山の方に行ったところにある温泉郷ですね。

基本的にはかなり高級感のある皇室の御料温泉の一つで、同じく御料温泉の別所温泉にヘビロテしてた身としては、とりあえず外せない感じでしょうか。

余談ですが、「あきう」と読みます。

共同浴場とかもあり、思い付きで行っても一応温泉に入れる感じになっています。

ちなみに共同浴場は、共同浴場の雰囲気が出ていていい感じの建物なのですが。

お湯が物凄い熱くて、結構大変な感じでした。

多分40度以上あったと思うのですが、入ると最初物凄い激痛があり、このまま沈んで大丈夫か悩むレベルです。

しばらく入っていると体が慣れるのですが、出た後は、なんか体中真っ赤になる感じのアレです。

多分もっと寒いといい感じですね。

また、さらに山奥に行くと、秋保大滝というかなりでかい滝がありました。

この滝は、落差もなのですが、幅も凄く、滝つぼに落水した後も、かなりの水がぶっ飛んでいて、向かい側の岩壁がこけだらけになるレベルの水量だったと思います。

滝までかなり近づけるのですが、道はかなり険しく、疲れているときは、普通に怪我をしそうなので、辞めた方がよさそうな感じでした。

水量がかなり凄かったですね。

震災遺構

震災遺構は、仙台市立荒浜小学校というところですね。

実際、今回回った中では、これが一番インパクトあった気がします。

というか、他がおそらく牛タンを食べるくらいしかなく、こんな結論になってしまうのですが。

場所は、仙台市内からかなり離れた海辺になります。

東北大震災の当時のニュースで、小学校の屋上に避難した人が一杯取り残されて、周囲が津波の濁流になっていたあそこですね。

あの小学校は、小学校としては閉校したのですが、今でも遺構として残されていたりします。

中は、極力当時のままにされており、震災を伝える感じの資料館になっています。

展示物もかなり攻めていて、当時の校長や小学生を連れてきて、当時の様子をそのまま語らせた動画とかながされています。

あの辺の当時は、歴史ある運河沿いに、かなりの数の民家が立ち並ぶ、農業や、漁業で栄えた古い町だったようなのですが。

当時のニュースのように、震災時の津波で全部流されてしまい、今もマジで小学校が残るのみです。

あれからもう10年以上もたつのですが、一軒も戻ってきてはおらず、みんなもっと海から離れた安全な辺りに引っ越してしまったようでした。

もちろん瓦礫とかは綺麗に片付いているのですが、広い公園みたいになっていて、民家は0でしたね。

農業とか漁業をしてた人って、他の土地では全くつぶしが効かないと思うのですが。

この辺も、小学校でNHKの震災前に、偶然この辺りの生活とかを撮ったドキュメンタリーが流されていたんですね。

どうやら独自漁法で、仙台湾の赤貝とかを撮っていたようで、今や見る影もないようです。

どうも、太古からちょいちょい大地震と大津波がセットで来ていた地域のようなのですが、それを語り継いで防ぐみたいな感じではなく、引っ越してしまう方向で解決してしまうのは、合理的ですが、ちょっと予想外でした。

また近所には、当時の住宅地の跡地がそのまま残っていたりします。

凄い津波が来ると、住宅ってもう本当に基部しか残らない感じみたいですね。

上の方は流れますし、基部の方は、土が流れてしまうので、コンクリートの基部が浮いた感じになっていました。

当時小学校に避難した人の証言とかでいくつも上がっていたのですが、マジで知り合いとか自分の家がそのまま津波で流されていくような光景になるようです。

例の小学校も2回の床上30cmくらいまで津波が来たようで、その時の汚れみたいなのが、そのまま残っていました。

津波は、よくアニメで描写されるようなすごい音があるわけでもなく、最初は、静かに進んでくる謎の白い壁のように見えるらしいです。

一番凄いと思ったのは、当時の校長先生の能力の高さでしょうか。

どうやら、震災の前年くらいに、外国で大地震があったそうなのですが。

その時の教訓をフィードバックして、津波警報時の避難場所を、屋上直行に変えたらしいんですね。

それまでは、一度校庭に集まってから体育館に逃げる感じだったようなのですが。

当時の様子を見ると、それだと完全にアウトだったようで、あの小学校に逃げた全員が助かったのは、完全に校長先生のおかげだと思います。

非常用の物資の保管場所も、同時期に体育館から校舎内に変更していたようで、本当にすごいと思いました。

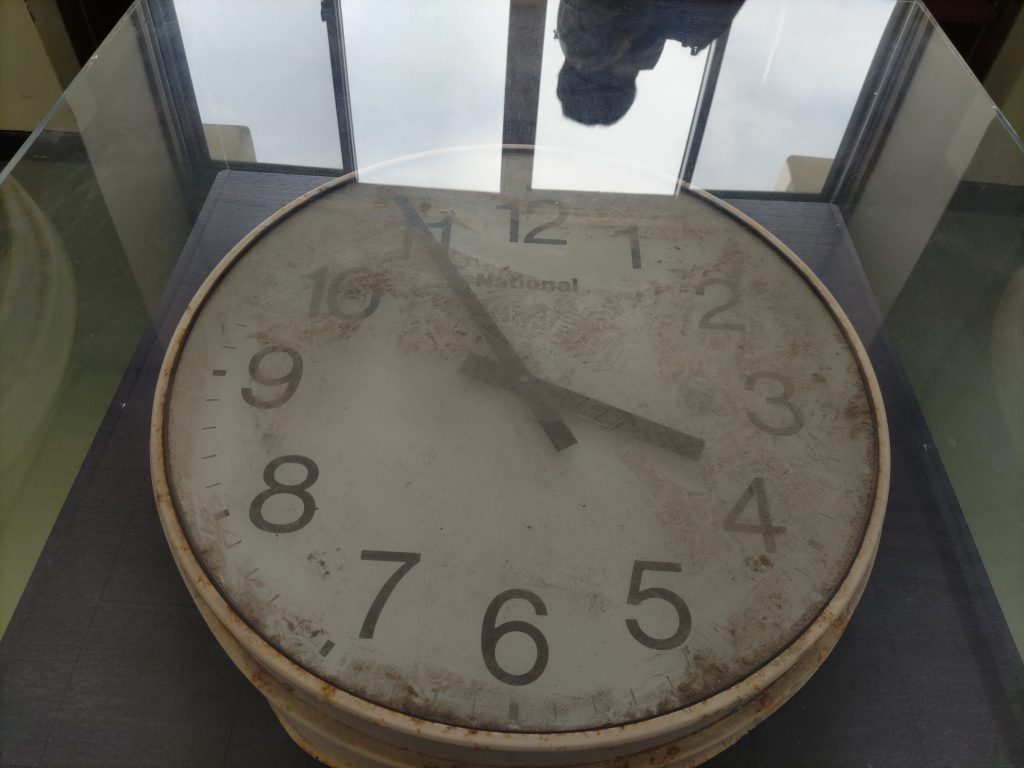

なお、体育館の方はと言えば、かなり高いところにかけてあるはずの時計が、津波到来時刻ちょうどくらいで止まってるくらい、めっこめこになったようです。

おまけ

最近のグーグル系のスマホは、移動経路が全部Google マップのタイムラインという機能で読み出せるんですね。

基本的には自動で記録されるので、スマホで記録をしておいて後でPCで見ながらブログを書くとかできました。

便利ですね。

まとめ

感想的には、かなり微妙な感じだったでしょうか。

一応牛タンも食べてきましたが、素敵な歯ごたえで顎が死にました。

味はめちゃくちゃ美味しかったですね。

kuroneko

最新記事 by kuroneko (全て見る)

- 界の軌跡は軌跡シリーズの根幹がひっくり返る話でした。 - 2025年12月22日

- 浅草は相変わらず凄い人でした。 - 2025年10月23日

- 鎌倉は物凄い混んでる観光地でした。 - 2025年10月13日